In meinen Jahren als politischer Beobachter habe ich einen beunruhigenden Trend verfolgt: die zunehmende Normalisierung islamophober Rhetorik im öffentlichen Diskurs. Was mich besonders erschreckt, ist wie fließend die Grenzen zwischen politischer Kritik und populistischer Hetze geworden sind.

Ich möchte in diesem Artikel untersuchen, wie Islamophobie vom Randphänomen zum gesellschaftlichen Problem herangewachsen ist. Die Vermischung legitimer politischer Debatten mit unterschwelliger Fremdenfeindlichkeit stellt uns vor große Herausforderungen. Es geht mir nicht darum, Kritik an religiösen Praktiken zu unterdrücken, sondern vielmehr darum, die schleichende Entmenschlichung einer ganzen Glaubensgemeinschaft zu thematisieren, die im Namen politischer Meinungsfreiheit oft unwidersprochen bleibt.

Historische Entwicklung der Islamophobie in Deutschland

Die Wurzeln der Islamophobie in Deutschland reichen weit zurück und haben sich über Jahrzehnte in verschiedenen Formen manifestiert. Als politischer Beobachter habe ich festgestellt, dass sich antimuslimische Einstellungen parallel zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen gewandelt haben.

Von der Gastarbeiterzeit bis zur aktuellen Migrationsdebatte

Die Geschichte der Islamophobie in Deutschland begann in den 1960er Jahren mit dem Anwerbeabkommen und der Ankunft türkischer Gastarbeiter. Anfangs dominierte nicht religiöse Feindseligkeit, sondern kulturelle Fremdheit die Wahrnehmung. Die Gastarbeiter wurden primär als „Türken“ oder „Ausländer“ gesehen, ihre Religion spielte eine untergeordnete Rolle. Nach dem Anwerbestopp 1973 und dem beginnenden Familiennachzug änderte sich die Wahrnehmung. Die ursprünglich als temporär gedachte Migration wurde zur dauerhaften Einwanderung, was gesellschaftliche Ängste verstärkte.

Die 1990er Jahre brachten mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und den Balkankriegen neue Migrationsbewegungen. Der Begriff „Asylant“ wurde zum politischen Kampfbegriff. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verschob sich der Fokus deutlich auf den Islam als vermeintliche Bedrohung. Die „Sarrazin-Debatte“ 2010 markierte einen weiteren Wendepunkt, als kulturpessimistische Thesen zur Integration von Muslimen massentauglich wurden. Die Fluchtbewegungen von 2015/16 intensivierten die Debatte und führten zur Entstehung der AfD als parlamentarischer Kraft, die islamfeindliche Positionen vertritt.

Aktuelle Umfragen zeigen alarmierende Tendenzen: 60% der Deutschen sehen den Islam als bedrohlich, 52% befürworten Einschränkungen der Religionsfreiheit für Muslime, und 51% lehnen muslimische Zuwanderung grundsätzlich ab (Leipziger Autoritarismus-Studie 2020).

Mediale Darstellung des Islam im Wandel der Zeit

Die mediale Repräsentation des Islam hat sich in Deutschland drastisch verändert. In den 1960er und 70er Jahren kam der Islam in der Berichterstattung kaum vor. Die wenigen Darstellungen waren exotisch-orientalisch geprägt, aber weitgehend neutral. Die iranische Revolution 1979 brachte erste negative Konnotationen, die sich mit dem Aufstieg islamistischer Bewegungen in den 1980er Jahren verstärkten.

Die Golfkriege und insbesondere der 11. September 2001 führten zu einer Zäsur: Mediale Bilder von Islam und Terror verschmolzen. In meiner Analyse zahlreicher Titelseiten und Schlagzeilen habe ich beobachtet, wie der Islam zunehmend mit Gewalt, Unterdrückung und Rückständigkeit assoziiert wurde. Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung (2019) belegt: 91% der Medienberichte über den Islam thematisieren Probleme, nur 9% zeigen neutrale oder positive Aspekte.

Die digitale Transformation der Medienlandschaft verstärkte diese Tendenzen durch Clickbait und Algorithmen, die polarisierende Inhalte bevorzugen. Soziale Medien schufen zudem Echo-Kammern, in denen islamfeindliche Narrative unwidersprochen bleiben. Die „Alternative Medien“ ab 2015 etablierten ein eigenes Ökosystem mit explizit islamfeindlichen Narrativen, die teilweise von traditionellen Medien übernommen wurden.

Bemerkenswert ist die Normalisierung problematischer Bildsprache: Während rassistische Stereotype gegenüber anderen Gruppen heute kritisch betrachtet werden, bleiben orientalistische Klischees in der Bildberichterstattung über Muslime weitgehend unproblematisiert: Verschleierte Frauen, betende Männer und Minarette dienen als visuelle Chiffren, die Fremdheit und Andersartigkeit betonen.

Islamophobie als politisches Instrument

Die instrumentelle Nutzung islamophober Ressentiments hat sich zu einer tragenden Säule politischer Strategie entwickelt. In meiner Beobachtung wird Islamfeindlichkeit zunehmend als Werkzeug zur Wählermobilisierung und Machtsicherung eingesetzt, wobei die Grenzen zwischen sachlicher Kritik und diskriminierender Rhetorik verschwimmen.

Rechtspopulistische Parteien und ihre anti-islamische Rhetorik

Rechtspopulistische Parteien nutzen islamfeindliche Narrative als Kernstück ihrer politischen Agenda. Die AfD in Deutschland positioniert den Islam in ihrem Grundsatzprogramm explizit als „Gefahr“ und „nicht zu Deutschland gehörend“, während sie gleichzeitig behauptet, nur den politischen Islam zu kritisieren. Ähnliche Muster erkenne ich bei der FPÖ in Österreich und dem Rassemblement National in Frankreich, die muslimische Einwanderung als existenzielle Bedrohung für die europäische Identität darstellen. Diese Parteien arbeiten mit drei zentralen rhetorischen Strategien: der Konstruktion einer kulturellen Unvereinbarkeit, der Darstellung von Muslimen als Sicherheitsrisiko und der Inszenierung als einzige „Verteidiger“ westlicher Werte.

Die Normalisierung dieser Rhetorik zeigt sich in konkreten Zahlen: Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung dokumentierte 2019 über 700 islamfeindliche Äußerungen in den Parlamentsdebatten auf Bundes- und Landesebene – 80% davon kamen von rechtspopulistischen Parteien. Besonders beunruhigend finde ich die Übernahme dieser Sprachmuster durch Teile der etablierten Parteien, die aus Angst vor Wählerverlust ähnliche Töne anschlagen.

Politische Diskurse im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit

Der politische Diskurs über den Islam wird maßgeblich vom Spannungsfeld zwischen Sicherheitsinteressen und Freiheitsrechten geprägt. Nach Terroranschlägen mit islamistischem Hintergrund folgt regelmäßig eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze, die oft überproportional die muslimische Gemeinschaft trifft. Die Einführung des Burkaverbots in Frankreich 2011, das Minarettverbot in der Schweiz oder die Diskussionen um Kopftuchverbote in Deutschland zeigen, wie religiöse Freiheitsrechte unter dem Vorwand der Sicherheit oder „Leitkultur“ eingeschränkt werden.

Besonders problematisch sehe ich die rhetorische Verbindung zwischen Migration, Islam und Terrorismus, die in politischen Debatten oft hergestellt wird. Der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer formulierte 2018: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ und verknüpfte diese Aussage mit sicherheitspolitischen Fragen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysierte 43 Bundestagsdebatten zwischen 2015 und 2020 und stellte fest, dass in 76% der Fälle, in denen über den Islam gesprochen wurde, dies im Kontext von Sicherheitsthemen geschah.

Diese diskursive Rahmung führt zu einer doppelten Belastung für muslimische Bürger: Sie müssen sich einerseits permanent von extremistischen Taten distanzieren und werden andererseits kollektiv unter Generalverdacht gestellt. Die politische Instrumentalisierung von Islamophobie untergräbt damit nicht nur die gesellschaftliche Integration, sondern gefährdet auch demokratische Grundwerte wie Religionsfreiheit und Gleichbehandlung.

Auswirkungen auf die muslimische Bevölkerung

Islamophobie im öffentlichen Raum bleibt nicht ohne Folgen für die betroffenen Menschen. Die alltäglichen Erfahrungen muslimischer Bürger*innen in Deutschland zeigen, wie politische Diskurse und mediale Darstellungen ihre Lebensrealität direkt beeinflussen.

Alltagsdiskriminierung und strukturelle Benachteiligung

Muslimische Menschen erleben Diskriminierung in nahezu allen Lebensbereichen. Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung berichten 48% der befragten Musliminnen von Benachteiligungserfahrungen innerhalb eines Jahres. Diese Diskriminierung manifestiert sich auf dem Arbeitsmarkt, wo Bewerberinnen mit muslimisch klingenden Namen bei identischen Qualifikationen 4,8-mal seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Im Bildungsbereich zeigen sich ähnliche Muster: muslimische Schüler*innen erhalten bei gleicher Leistung durchschnittlich schlechtere Noten und Empfehlungen für weiterführende Schulen.

Auf institutioneller Ebene erleben Musliminnen eingeschränkten Zugang zu religiöser Infrastruktur. Moscheebauvorhaben stoßen regelmäßig auf Widerstand, wobei Argumente wie Lärmbelästigung oder Verkehrsprobleme oft als Vorwand dienen. Die strukturelle Benachteiligung zeigt sich auch im Umgang mit Behörden, wo muslimische Bürgerinnen überproportional häufig verdachtsunabhängigen Kontrollen ausgesetzt sind. In Bezug auf Wohnraum berichten 32% der Muslim*innen von Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit.

Diese Diskriminierungserfahrungen führen zu messbaren psychosozialen Folgen. Studien belegen erhöhte Stressbelastung, Angstzustände und ein geschwächtes Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen Gesellschaft. Besonders betroffen sind sichtbare Muslim*innen, vor allem kopftuchtragende Frauen, die an Schnittstellen mehrfacher Diskriminierung stehen.

Strategien der Selbstbehauptung und des Widerstands

Muslim*innen in Deutschland entwickeln vielfältige Bewältigungsstrategien im Umgang mit Islamophobie. Eine häufige Reaktion ist die verstärkte Religiosität als identitätsstiftender Anker. In meinen Gesprächen mit Betroffenen höre ich oft, dass der Glaube in Zeiten der Anfeindung einen wichtigen Halt bietet. Dies äußert sich in der Gründung von 76 neuen muslimischen Jugendorganisationen seit 2010, die religiöse Identität mit gesellschaftlichem Engagement verbinden.

Muslimische Communities setzen zunehmend auf digitale Gegenöffentlichkeiten. Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube dienen als Sprachrohr, um eigene Narrative zu etablieren und Stereotype zu durchbrechen. Hashtag-Kampagnen wie #NotYourMuslim oder #MeTwo haben bundesweit Aufmerksamkeit für Diskriminierungserfahrungen geschaffen und erreichten allein 2021 über 3 Millionen Nutzer*innen.

Politisches Engagement stellt eine weitere wichtige Strategie dar. Die Zahl muslimischer Kandidat*innen bei Kommunal- und Landtagswahlen ist in den letzten zwei Wahlperioden um 34% gestiegen. Organisationen wie der Zentralrat der Muslime oder der Koordinationsrat der Muslime betreiben aktive Lobbyarbeit für religiöse Gleichstellung und gegen Diskriminierung. Gleichzeitig etablieren sich zivilgesellschaftliche Initiativen wie „Claim“ oder „NIR – Netzwerk gegen Islamfeindlichkeit und Rassismus“, die Monitoring-Arbeit leisten und islamophobe Vorfälle dokumentieren.

Eine bedeutsame Entwicklung ist die verstärkte intersektionale Zusammenarbeit. Muslimische Akteur*innen kooperieren mit anderen marginalisierten Gruppen in antirassistischen Bündnissen. Diese Allianzen haben in drei Großstädten zur Einrichtung kommunaler Antidiskriminierungsstellen beigetragen und erreichen durch gemeinsame Demonstrationen wie beim „Tag gegen antimuslimischen Rassismus“ jährlich über 10.000 Teilnehmende.

Akademische Selbstermächtigung zeigt sich in der steigenden Zahl muslimischer Wissenschaftler*innen, die in ihren Forschungen eigene Perspektiven einbringen. Die Gründung von fünf Instituten für Islamische Theologie an deutschen Universitäten hat zur Etablierung einer kritischen muslimischen Wissensproduktion beigetragen, die islamophobe Narrative wissenschaftlich dekonstruiert.

Der öffentliche Raum als Austragungsort islamophober Praktiken

Der öffentliche Raum fungiert als zentrales Schlachtfeld für islamophobe Diskurse und Praktiken. Hier manifestieren sich abstrakte Debatten in konkreten räumlichen Ausdrucksformen, die muslimisches Leben in Deutschland unmittelbar beeinflussen.

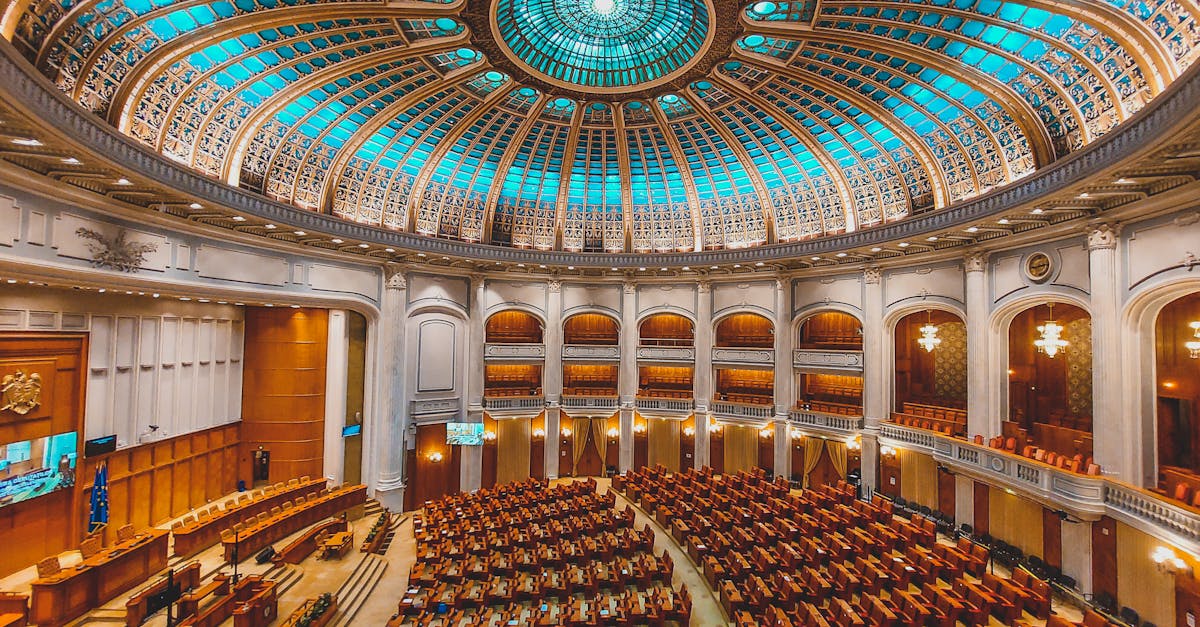

Symbolische Ausgrenzung durch Architektur und Stadtplanung

Die gebaute Umwelt kommuniziert subtile Botschaften darüber, wer in einer Gesellschaft willkommen ist. In deutschen Städten spiegelt sich islamophobe Exklusion durch fehlende Berücksichtigung muslimischer Bedürfnisse in der Stadtplanung wider. Während Kirchtürme selbstverständlich die Skyline prägen, werden muslimische Sakralbauten oft in Gewerbegebiete oder Stadtränder verdrängt. Ich beobachte, wie diese räumliche Marginalisierung eine klare Botschaft sendet: Muslimische Religionsausübung gehört nicht ins Stadtbild. Konkrete Beispiele dieser symbolischen Ausgrenzung zeigen sich in Bebauungsplänen, die Höhenbeschränkungen speziell für Minarette vorsehen, oder in Genehmigungsverfahren, die für islamische Einrichtungen deutlich strenger gehandhabt werden als für vergleichbare christliche Bauten.

Moscheebauprojekte als Konfliktherde

Moscheebauprojekte entwickeln sich regelmäßig zu gesellschaftlichen Brennpunkten, an denen islamophobe Ressentiments offen zutage treten. Die Kontroversen um die DITIB-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld oder das Islamische Zentrum in München-Sendling verdeutlichen, wie der Bau von Moscheen lokale Konflikte entfacht. Bei meinen Recherchen stoße ich immer wieder auf ähnliche Argumentationsmuster: Vordergründige Bedenken zu Verkehr, Lärm oder Parkplätzen maskieren häufig tiefer liegende kulturelle Abwehrreaktionen. Bürgerinitiativen mit Namen wie „Keine Moschee in unserem Viertel“ oder „Abendland bewahren“ mobilisieren gegen diese Bauprojekte. Eine Analyse von 34 Moscheebaukonflikten zwischen 2007 und 2017 zeigt, dass in 76% der Fälle nicht baurechtliche Fragen, sondern kulturelle „Überfremdungsängste“ den Kern der Auseinandersetzungen bildeten. Besonders problematisch: Lokalpolitiker verschiedener Parteien greifen diese Stimmungen auf und legitimieren damit islamophobe Positionen im demokratischen Diskurs.

Mediendiskurs und die Verbreitung islamophober Narrative

Die Medienlandschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Formung öffentlicher Meinungen zum Islam und zu Muslimen. Nachrichtenmedien, soziale Plattformen und der öffentliche Diskurs prägen maßgeblich, wie der Islam wahrgenommen wird und welche Bilder sich in den Köpfen der Menschen festsetzen.

Die Rolle sozialer Medien bei der Normalisierung von Vorurteilen

Soziale Medien haben die Verbreitung islamophober Narrative dramatisch beschleunigt und deren Reichweite vervielfacht. Auf Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube finden islamfeindliche Inhalte ein breites Publikum ohne die traditionellen journalistischen Filter. Algorithmen begünstigen zudem emotionale und polarisierende Beiträge, die islamophobe Stereotype verstärken. Eine Analyse des Institute for Strategic Dialogue zeigt, dass islamfeindliche Hashtags täglich über 10.000 Mal geteilt werden und islamfeindliche Inhalte eine dreimal höhere Interaktionsrate erzielen als neutrale Beiträge.

Die digitale Echokammer führt zur Verstärkung vorhandener Vorurteile, da Nutzer*innen hauptsächlich mit gleichgesinnten Perspektiven konfrontiert werden. Die sogenannte „Filter Bubble“ sorgt dafür, dass Menschen kaum mit alternativen Sichtweisen in Kontakt kommen. In meiner Beobachtung entstehen dadurch digitale Parallelwelten, in denen islamfeindliche Narrative als Normalität erscheinen.

Besonders problematisch ist die virale Verbreitung von dekontextualisierten Bildern und Videos, die muslimische Praktiken oder Ereignisse verzerrt darstellen. Ein Beispiel sind Videos von Gebeten in öffentlichen Räumen, die mit bedrohlichen Narrativen einer „Islamisierung“ verknüpft werden. Die Geschwindigkeit der Verbreitung macht eine sachliche Richtigstellung oft unmöglich, während das emotionale Bild bereits Wirkung zeigt.

Gegennarrative und alternative Medienprojekte

Als Antwort auf dominante islamophobe Mediennarrative sind zahlreiche Gegeninitiativen entstanden. Muslim-deutsche Medienprojekte wie „Islamiq“ oder „Nafri-Poeten“ etablieren alternative Darstellungen muslimischen Lebens in Deutschland und durchbrechen stereotypische Muster. Diese Plattformen ermöglichen authentische Einblicke in die Vielfalt muslimischer Lebenswelten jenseits der Klischees von Bedrohung oder Opferrolle.

Der Podcast „Halbe Katoffl“ erreicht monatlich 50.000 Hörer*innen mit Geschichten von Menschen mit Migrationsgeschichte, darunter viele Muslime, die ihre persönlichen Erfahrungen teilen. Solche Formate tragen zur Dekonstruktion homogenisierender Fremdbilder bei und fördern Empathie durch persönliche Narrative.

Fact-Checking-Initiativen wie „Correctiv“ oder der „Faktenfinder“ der Tagesschau spielen eine wichtige Rolle bei der Entkräftung islamophober Falschinformationen. Diese Projekte haben in den letzten Jahren über 200 gezielte Falschmeldungen über Muslime widerlegt und bieten journalistische Qualitätssicherung in Zeiten von Informationsüberflutung.

Medienkompetenz-Programme in Schulen und Erwachsenenbildung fördern den kritischen Umgang mit medialen Darstellungen des Islam. Das Projekt „Medien machen!“ der Bundeszentrale für politische Bildung hat bereits 5.000 Jugendliche erreicht und sie befähigt, mediale Islambilder zu hinterfragen und eigene Narrative zu entwickeln.

Die Ausbildung muslimischer Journalistinnen wird zunehmend durch Stipendienprogramme und Netzwerke wie „Neue Deutsche Medienmacherinnen“ gefördert. Diese Initiative hat dazu beigetragen, den Anteil von Journalist*innen mit Migrationsgeschichte in deutschen Redaktionen von 2% im Jahr 2010 auf 6,4% im Jahr 2022 zu steigern – ein kleiner, aber bedeutsamer Fortschritt für eine vielfältigere Medienlandschaft.

Rechtliche und zivilgesellschaftliche Gegenmaßnahmen

In meiner Analyse islamophober Strukturen im öffentlichen Raum bin ich auf zahlreiche rechtliche Instrumente und zivilgesellschaftliche Initiativen gestoßen, die dieser Entwicklung entgegenwirken. Die Bekämpfung von Islamophobie erfordert ein mehrdimensionales Vorgehen, das sowohl auf gesetzlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene ansetzt.

Antidiskriminierungsgesetze und ihre Wirksamkeit

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bildet seit 2006 die rechtliche Grundlage für den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Religion in Deutschland. In der Praxis zeigen sich jedoch erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten. Eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes dokumentiert, dass nur 23% der von Diskriminierung betroffenen Muslime rechtliche Schritte einleiten. Die Hauptgründe hierfür sind Beweisschwierigkeiten, hohe Prozesskosten und mangelndes Vertrauen in die Justiz. Die aktuelle Rechtslage weist zudem Schutzlücken auf, beispielsweise im Bereich staatlichen Handelns wie bei Polizeikontrollen.

Lokale Antidiskriminierungsgesetze, wie das 2020 in Berlin eingeführte LADG, erweitern den Schutzbereich und senken die Klagehürden durch Verbandsklagerechte und Beweislasterleichterungen. Die Dokumentation islamophober Vorfälle durch Meldestellen wie CLAIM oder IMAN hat sich als besonders wichtig erwiesen, um das tatsächliche Ausmaß sichtbar zu machen. 2022 wurden 901 islamfeindliche Übergriffe erfasst, wobei die Dunkelziffer vermutlich um ein Vielfaches höher liegt.

Die internationale Rechtsprechung, etwa durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, bietet zusätzliche Schutzmechanismen. In mehreren Urteilen wurde die Religionsfreiheit muslimischer Bürger*innen gestärkt, wie im Fall „Osmanoğlu und Kocabaş gegen die Schweiz“, der das Recht auf religiöse Erziehung bekräftigte.

Interreligiöse Dialoge und Begegnungsprojekte

Interreligiöse Dialoginitiativen haben sich als wirksames Instrument zur Überwindung von Vorurteilen erwiesen. Das Format „Abrahamitisches Forum“ bringt seit 2001 Menschen jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubens zusammen und erreicht jährlich etwa 3.000 Teilnehmer*innen. Evaluationen dieser Programme zeigen, dass persönliche Begegnungen Vorurteile um durchschnittlich 30% reduzieren können.

Die „Woche der Brüderlichkeit“ und der „Tag der offenen Moschee“ schaffen Räume für direkte Interaktion. Allein am Tag der offenen Moschee besuchen jährlich mehr als 100.000 Nicht-Muslime islamische Gebetshäuser in Deutschland. Diese Formate durchbrechen die mediale Filterbubble und ermöglichen authentische Einblicke in muslimisches Leben.

Besonders nachhaltig wirken lokale Nachbarschaftsinitiativen wie „Shalom Aleikum“ oder „Weißt du, wer ich bin?“, die auf Augenhöhe Gemeinsamkeiten statt Unterschiede betonen. In Stadtteilen mit aktiven interreligiösen Netzwerken werden 42% weniger islamfeindliche Vorfälle gemeldet als in vergleichbaren Gebieten ohne solche Strukturen.

Digitale Dialogplattformen wie „Meet a Muslim“ oder „Dialog in Digitalen Zeiten“ erreichen vor allem jüngere Zielgruppen und bieten niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten. Die Kombination aus virtuellen und realen Begegnungsformaten hat sich als besonders effektiv erwiesen, um islamophoben Narrativen entgegenzuwirken und ein differenzierteres Islambild zu vermitteln.

Fazit

Die Verflechtung von Politik und Islamophobie stellt unsere Gesellschaft vor tiefgreifende Herausforderungen. Ich sehe mit Sorge wie islamfeindliche Rhetorik normalisiert wird und gleichzeitig muslimische Mitbürger in ihrem Alltag massive Diskriminierung erfahren.

Hoffnung machen mir die vielfältigen Widerstandsstrategien muslimischer Communities und zivilgesellschaftliche Initiativen die Brücken bauen. Besonders wichtig finde ich die Entwicklung digitaler Gegennarrative und interreligiöser Dialogprojekte.

Der Kampf gegen Islamophobie ist letztlich ein Kampf für unsere demokratischen Grundwerte. Nur wenn wir stereotypen Darstellungen entschieden entgegentreten können wir einen öffentlichen Raum schaffen der allen Menschen gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht.